Fernando di Leo (o di dove sono stato negli ultimi trent’anni)

In un numero in cui parliamo di radici, mi sono chiesto quali siano i germi, i semi, le matrici delle mie pulsioni e delle mie tensioni relative all’audiovisivo. Mi sono ricordato delle notti passate in bianco, a sedici anni, nonostante la scuola il mattino dopo, a seguire religiosamente Fuori Orario. Cose (mai) viste e le asincronie di Enrico Ghezzi (anzi enrico ghezzi), quando capii che avevo un problema con il cinema; mi sono ricordato i pomeriggi interi trascorsi dentro VideoImmagine, il video-noleggio della Lorella che saccheggiammo quando chiuse, indebitandoci per comprare quantità spropositate di videocassette meravigliose che ancora conservo; prima ancora, quasi bambino, ricordo le schede dei film di Ciak mandate a memoria, confesso, nonché, sempre quasi bambino, l’attesa spasmodica per il Lunedì Film di Rai Uno, e più di recente — si fa per dire: il mio primo anno di università, ossia trent’anni fa — ricordo la collezione completa di [duel] (poi, dal 2003, duellanti) e, dall’anno successivo, il 1994, Nocturno, le riviste (e fanzine) su cui e con cui sono cresciuto.

La verità è che, fino a un certo momento del mio desiderio, mi sono trovato a disagio, perché sentivo una strana forma di responsabilità colpevole ad amare in maniera smodata tanto il cinema che doveva piacere ai cinefili quanto quello, spesso di genere, considerato di serie B. C’è stato un periodo in cui non potevi divorarti Godard e Romero, o esaltarti allo stesso modo per Yasujirō Ozu e Ruggero Deodato, perché si era ancora schiavi della dittatura dell’autorialità, della differenza tra il cinema di poesia e il cinema di prosa, nonostante Kubrick avesse demolito questa pretesa, della distanza tra il cinema alto e quello basso. A volte è ancora così, in realtà, perché ci si dimentica, sia detto per inciso, che tutto questo è connesso, poi, a un’esigenza specifica: non parlare solo di cinema, ma estendere lo sguardo al contesto mediatico generale, usando l’audiovisivo come strumento privilegiato per comprendere come si crei l’immaginario collettivo nel panorama mediatico contemporaneo.

Ma non ha senso indugiare su questo, ché stiamo parlando di radici, o, meglio, ha senso se lo rapportiamo ai luoghi da cui veniamo e che ci hanno portato fino a qui. Ebbene, allora, io so che c’è stato un momento in cui le cose sono cambiate, in cui è diventato lecito dire che il cinema di Mario Bava poteva essere interessante quanto quello di Fellini, in cui ci si è potuti affrancare dalle visioni paludate e manichee della generazioni precedenti, un momento in cui un certo cinema italiano, magari popolare e di genere, magari addirittura alimentare, trovava diritto di cittadinanza.

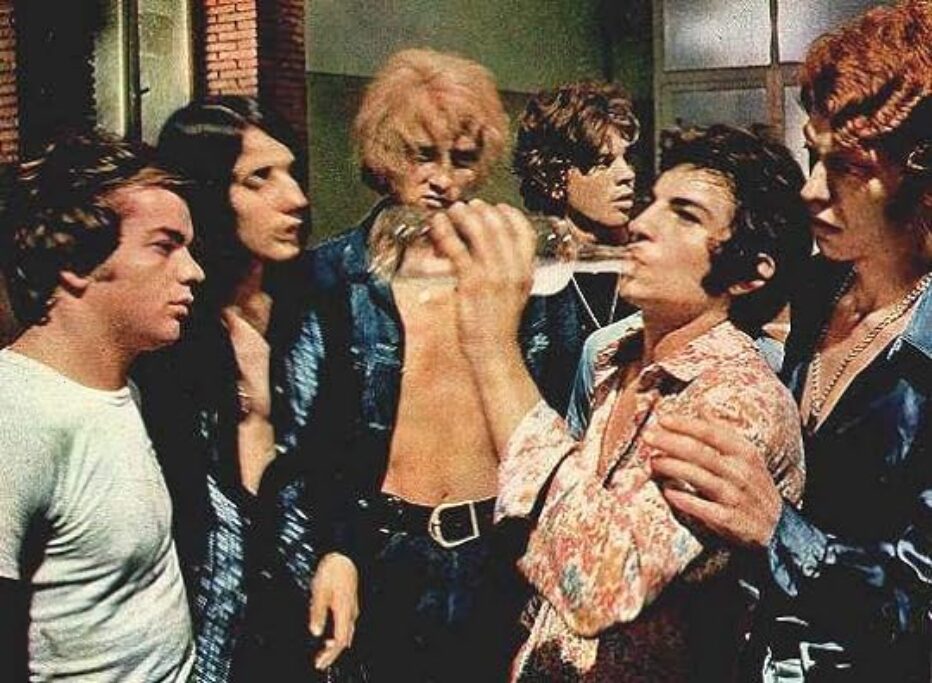

Ecco allora che la prima volta che ho visto la sequenza di apertura de I ragazzi del massacro (uscito al cinema nel 1969) — eravamo nella prima metà dei ’90, io avevo poco più di vent’anni e facevo un cineforum universitario che si chiamava Kino — la cosa che più mi sconvolse fu capire che i ragazzi di vita non erano solo quelli dalla bellezza pura non ancora contaminata dal capitalismo raccontati da Pier Paolo Pasolini, ma anche quelli brutali e brutalizzati, emarginati e mostrificati dal boom economico, colpevoli e indifferenti nella loro violenza senza pretese. Sto parlando di un film (non il migliore) di Fernando di Leo, uno dei cineasti più importanti del cinema italiano, tanto seminale e sconvolgente quanto misconosciuto e bistrattato.

E pensando a Fernando di Leo, mi ricordo allora del 2004, di Venezia 61, di Tarantino in Sala Perla che confessa il suo amore sconfinato per il regista pugliese morto l’anno precedente, e di tutto il nostro faticoso percorso che trovava il suo esito proprio in quella serata con la proiezione di Milano calibro 9 (1972), uno dei capolavori di di Leo, dopo una giornata aperta proprio da I ragazzi del massacro. Senza di Leo non ci sarebbe stato il Tarantino che conosciamo, a detta di Tarantino stesso ma anche di di Leo, che lo riconosceva come erede, e non paia arrogante perché è proprio Tarantino a raccontarlo: Le Iene (Reservoir Dogs, 1992) è un film che trabocca di inquadrature alla di Leo, così come Jules Winnfield e Vincent Vega di Pulp Fiction (1994) sono ispirati ai due scagnozzi de La mala ordina (1972), quasi si trattasse di una sintesi/remake della trilogia del milieu di di Leo, ossia di quella serie di tre poliziotteschi — Milano calibro 9, La mala ordina e Il boss (1973) — considerati classici del genere in grado di tratteggiare in maniera secca, spietata e realistica la rappresentazione del mondo criminale. Film caratterizzati da trame intricate, da personaggi ambigui e da una rappresentazione cruda e senza compromessi della violenza e della corruzione presenti nella società del tempo e nel sottobosco criminale protagonista delle pellicole, tali da immergere in maniera autentica gli spettatori in un mondo oscuro e senza scampo.

Fernando di Leo è un regista che ha affrontato processi per le sue opere, con sit-in di giovani cattolici, di preti e di fascisti a impedire le proiezioni di Brucia ragazzo, brucia (1969), un regista che è stato querelato da un ministro democristiano perché si è riconosciuto in un politico colluso con la mafia ne Il boss, che ha girato un film (I tre magnifici eroi del 1963) esplicitamente contro il Vaticano per il commercio delle indulgenze, che ha parlato per primo della corruzione delle forze dell’ordine ne Il poliziotto è marcio (1974), ma soprattutto da un lato è stato vittima sia della critica benpensante e borghese sia di quella rigidamente ortodossa, e dall’altro è stato a lungo escluso (e in parte ancora lo è) dal pantheon altrettanto borghese e autoreferenziale dei cosiddetti grandi autori del cinema italiano.

Negli anni ’70 di lui si diceva «non si capisce come (…) si sia impantanato in un groviglio poco credibile, tenebroso senza giustificazione (…) e del tutto improbabile» (Pietro Bianchi nel 1974 su Il poliziotto è marcio); «la regia (…) perde mestiere e il film sconfina nel ridicolo (…) un film confuso, privo di forma e ritmo» (Il Corriere della Sera nel 1978 su Diamanti sporchi di sangue); «Fernando di Leo persiste con tenacia nel suo cinema vietato ai minorenni e indirizzato a platee di facili gusti» (L’ora, 1978, sempre su Diamanti sporchi di sangue); »Di Leo ha scelto la trada più redditizia del tema alla moda, la mafia. (…) il film, pur nella sua rozzezza, presenta lati di una spettacolarità epidermica ma emozionalmente efficace. Il resto è mediocrità» (Cipolla nel 1972 su La mala ordina); »Il film è stiracchiato (…) in un simile trionfo della banalità armata» (Il Corriere della Sera, 1977, su I padroni della città).

Al netto della riabilitazione di cui negli ultimi trent’anni Fernando di Leo è stato oggetto — basti pensare a quello che nel 2016 Claudio Bartolini scriveva su FilmTv a proposito di Milano calibro 9: «Il risultato è un affresco degno degli esemplari d’Oltralpe e d’Oltreoceano, la cui carica estetica è pari soltanto a quella tragica. I corpi di Milano calibro 9 si stagliano dal comune cinema di genere e assurgono a manifesto da consegnare alla Settima Arte dell’oggi, nella doverosa rivalutazione di opere stroncate da miopi. Chi è Carlito Brigante, se non Ugo Piazza?» — quello che mi preme sottolineare è come le mie radici affondino tanto in questo cinema italiano, un cinema che non esiste più e che forse non è più pensabile, quanto in questi percorsi di affrancamento, così come è importante rammentarmi che l’elemento per me generativo e radicale (etimologicamente derivante dal latino radix, radice) resti la possibilità di mettere in discussione l’esistente, la necessità e l’urgenza di uccidere i padri, la capacità di lib(e)rarsi dai margini di inquadrature che devono piacerci e che siamo obbligati a considerare come le uniche praticabili.

«Tu uno come Ugo Piazza non lo uccidi a tradimento! Tu uno come Ugo Piazza non lo devi neanche toccare! Tu uno come Ugo Piazza non lo devi neanche sfiorare! Tu quando vedi uno come Ugo Piazza il cappello ti devi levare!».